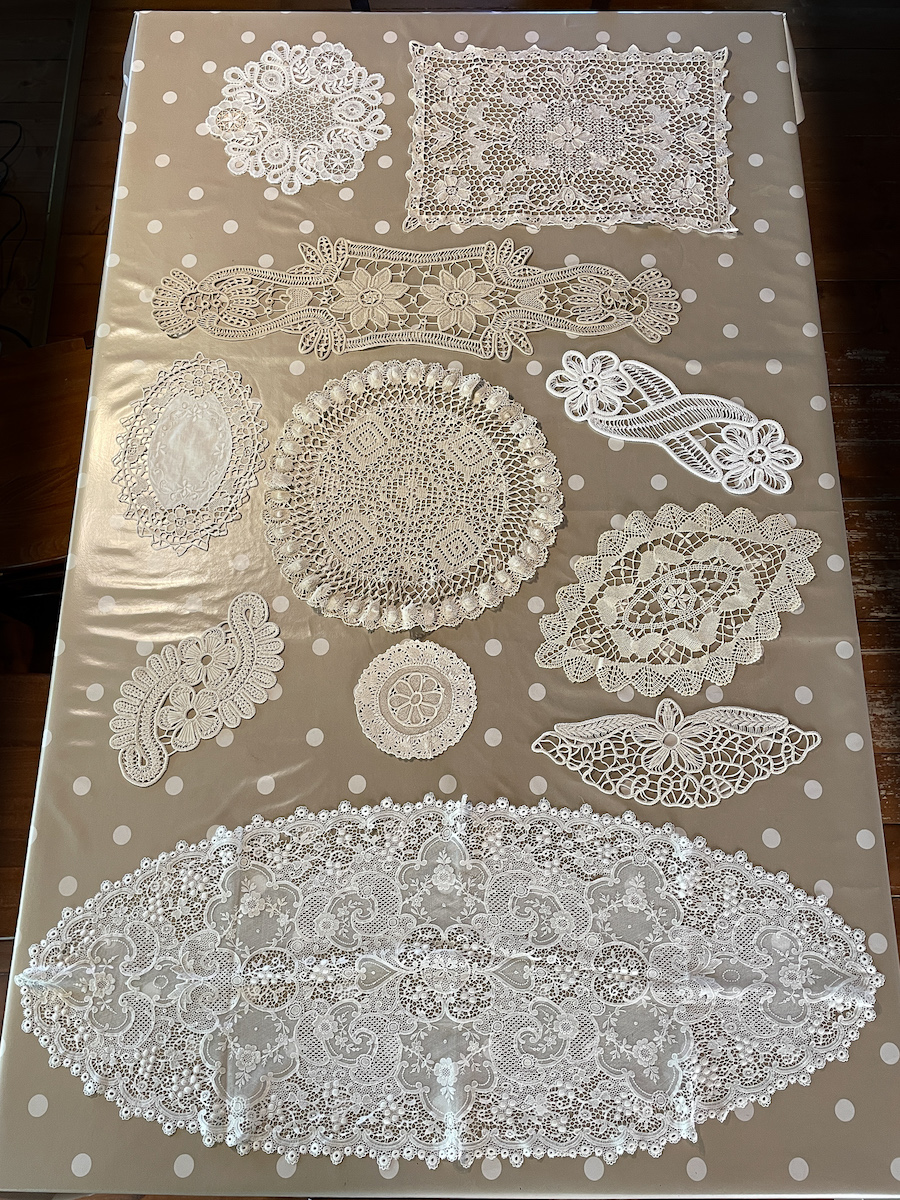

Questa magnifica serie di pizzi è stata comperata da mia moglie nei mercatini locali, generalmente per cifre che oscillano fra i 50 cent e un Euro. Lei li lava, li stira, e spesso li cuce amorevolmente su tovaglie per la tavola, come centrotavola o decorazioni laterali. Mia moglie sa farli, anche se non si cimenta più da diversi decenni, e ne conosce e apprezza il valore; commentiamo sovente, ammirando la bellezza di questi lavori, come dietro quei miserabili 50 centesimi ci siano stati, fra Ottocento e Novecento, fatiche, attenzioni e amori durati settimane e mesi, ché ricamare con perizia quei piccoli capolavori era arte (femminile) fatta di sapienza, esperienza, tempo a consumarsi gli occhi, la sera, dopo avere sbrigato le faccende domestiche; semmai per preparare il corredo di una figlia, corredo finito, generazioni dopo, in un solaio, in una cantina, sgomberato frettolosamente da nuovi inquilini e finito un tanto al chilo da rigattieri, e infine su bancarelle dove passano giovani distratte, o straniere, che non partecipano del medesimo flusso culturale che fanno ammirare a me, uomo dello scorso secolo, questi gioielli.

Assieme all’ormai scomparsa arte del ricamo, tombolo, uncinetto, sono scomparse e vanno scomparendo molte arti e molti mestieri: chi lo trova più, ormai, il fabbro capace di battere il ferro per fare ringhiere artistiche (e costosissime)? Dove trovare l’ebanista capace di fare un serio restauro al mobile antico? E l’una volta celebre “Donne, è arrivato l’arrotino!”, cosa significa, ormai, per i più? Il venditore di enciclopedie porta a porta? In cambio abbiamo guadagnato i corrieri dell’e-commerce, gli influencer e i tronisti. I cinema vivono la loro ultima stagione mentre si moltiplicano le piattaforme streaming. Le botteghe sugnose di alimentari cancellate dalle condizioni igieniche e dai supermarket aperti sette giorni su sette. I sindacati bancari protestano inutilmente la chiusura degli sportelli; chi ci va più in banca, con l’internet banking disponibile? L’impetuoso sviluppo tecnologico porta alla ribalta nuove esigenze soddisfatte da nuove possibilità di servizio, e scompare il vecchio per lasciare spazio al nuovo. Non è così da ieri, lo è sempre stato, quella che è cambiata è la velocità del cambiamento, e quindi la nostra capacità di vederlo, che non servono più generazioni ma pochi anni.

Così come cambiano i mestieri cambiano le culture. Anche questo sarebbe visibilissimo se non accadesse che le culture (sistemi di valori di riferimento e credenze) costruiscono le nostre identità personali e quindi il senso che abbiamo di noi stessi rispetto al mondo. Finché vediamo cambiare le tecnologie ci adattiamo, e anzi lo smartphone sempre più “performante” (vocabolo inesistente nella mia giovinezza) è bello e desiderabile. Ma sfugge ai più che non cambia una tecnologia nel flusso consueto e immutabile del resto del mondo, ma cambia una tecnologia assieme al flusso del mondo in ogni sua parte: è cambiato il modo di costruire e commerciare le cose, il modo di arricchirsi e impoverirsi, le relazioni fra sistemi economici – ormai sovranazionali – e le forme di governo; i rapporti fra persone sono cambiati in maniera radicale, e se avete un’età (cosa che vi consente una certa visione prospettica) non potete non esservene accorti: sono mutati tantissimo, e potrei fare dozzine di esempi, i modi di “stare assieme”, i rapporti fra maschi e femmine, le considerazioni (e gli stereotipi, sì) verso gli stranieri, eccetera. Nessuno di noi fa, oggi, le cose che faceva venti o quarant’anni fa, non più allo stesso modo, non con le medesime convinzioni.

Sono assolutamente certo che, sgomberando la mente, ciascuno dei lettori di questa nota con più di quarant’anni (o, meglio, più di cinquanta), può constatare che sono cambiati moltissimi comportamenti sociali, e che sono cambiate molte prospettive culturali (relative ai valori, alle priorità, alle convinzioni).

Fatichiamo a rendercene conto perché i valori dichiarati, le priorità della vita, le convinzioni politiche, religiose, in tema sessuale o morale, sono pietre decisive del castello che chiamiamo “Io”, sono la nostra identità; noi ci percepiamo sempre uguali perché “Io” si sposta, nella sua prospettiva, avendo sempre se stesso al centro, e le poche persone del più stretto circolo parentale e familiare che si spostano (più o meno) assieme a lui (“Io” è tolemaico, insomma, e fatica ad assumere una prospettiva differente).

Alla fine di questa storia c’è questa scotomizzazione: le tecnologie sono viste correre verso il futuro come se fossero un processo a se stante; il mondo economico e finanziario, le rivoluzioni geopolitiche, l’evidenza dei mutamenti globali sono solitamente letti in difesa, come accidenti che sono capitati, che stanno capitando, che si spera non ci si mettano di traverso e, in questo caso, ai quali si tenta di dare risposte parziali e poco efficaci perché non li si inquadra in una prospettiva sistemica. E a tutto il resto, alle visioni generali del mondo che informano le nostre strategie, specie in politica, si danno risposte novecentesche; gli strumenti interpretativi che tanti, troppi, utilizzano per leggere il mondo e darvi una risposta, sono nati secoli fa e sono tutti, senza eccezione alcuna, morti nel passaggio dal Novecento al terzo Millennio. Parlare, oggi, di comunismo e liberalismo, di sindacalismo e diritti, di giustizia e uguaglianza, di libertà e progresso, intendendo questi concetti come li intesero i nostri nonni, significa compiere un errore drammatico e dalle conseguenze nefaste. Alcuni di questi concetti sono suadenti e seduttivi, alcuni mantengono una forza attrattiva innegabile, ma hanno una minima utilità pratica solo se li si sradica dalla loro cultura originaria, ormai morta e sepolta, e li attualizza alla luce dell’esame di realtà del mondo contemporaneo.

Inutile piangere sull’arte perduta del ricamo, come sul fascino di una vecchia ideologia.