Leggo la recensione di un libro francese della filosofa Sophie Chassat, che spiegherebbe come la complessità, da concetto sociologico di piccolo raggio, sarebbe diventata un’ideologia paralizzante, perché se tutto è complesso nulla si può fare. Non ho letto il libro, ma solo l’articolo di Nicola Mirenzi che – vedo – scrive su varie testate occupandosi un po’ di tutto; non proprio il giornalista giusto sull’articolo giusto. Comunque, al netto di tutto quanto di buono avrà certamente scritto la Chassat, Mirenzi fa un bel po’ di confusione, e io ne approfitto per riparlare di uno dei miei argomenti preferiti.

Innanzitutto il concetto sociologico di ‘complessità sociale’ non è un sinonimo di complicatezza; le cose complicate non necessariamente sono complesse, mentre quelle complesse sono probabilmente anche complicate. Un orologio meccanico è certamente complicato, ma non complesso. Le equazioni di secondo grado sono complicate, ma non complesse. ‘Complicato’ rimanda, in qualche modo, al concetto di difficoltà, necessità di esperienza e studio; se le equazioni non le so fare diventano un ostacolo insormontabile, ma con un po’ di studio e pazienza le posso affrontare agevolmente, perché si fanno in un certo modo, sempre quello (idem per smontare e rimontare un orologio; per me una cosa impossibile, ma un bravo orologiaio lo fa ad occhi chiusi).

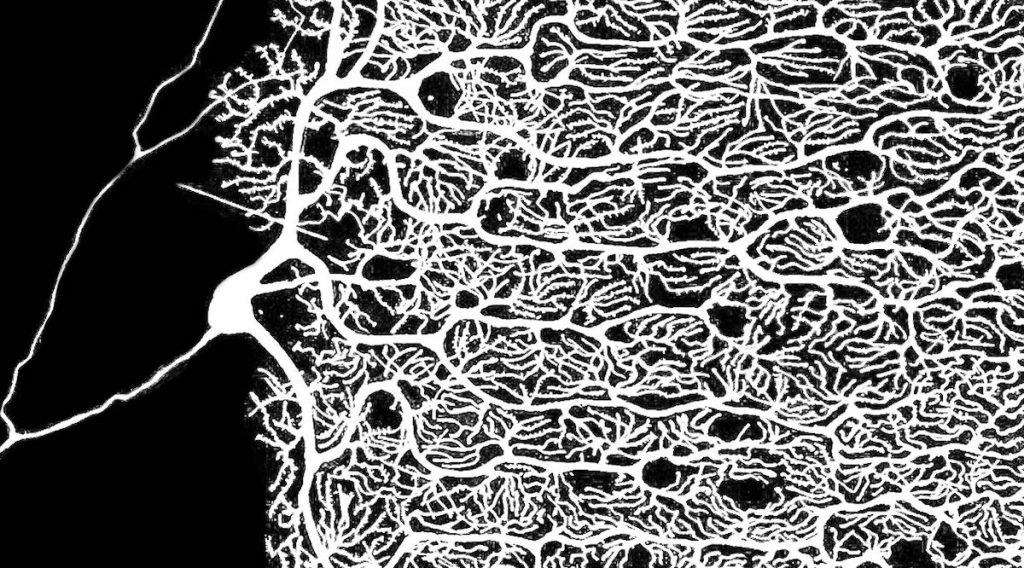

La complessità sociale, invece, rimanda all’irriducibilità di sistemi che non possono giungere a sintesi, perché agiscono su livelli differenti. L’insieme degli interessi individuali e di gruppo, impastati dalle differenze di valori, propensioni, culture, saperi, rendono complessa la società umana (e non, semplicemente, complicata) perché nessun punto mediano, nessuna sintesi “aritmetica” è possibile. Faccio un esempio: le istanze ecologiche, prese sul serio, implicano necessariamente un ripensamento industriale così radicale che, ragionevolmente, risulta impossibile, e non solo per la cupidigia degli industriale o per il liberismo cinico. D’altro verso, la dinamica tecnologico-industriale, lasciata libera di agire, lascia intravedere scenari catastrofici. Come conciliare ambiente e sviluppo, salute e progresso? Non c’è un punto intermedio in un’ipotetica linea, con l’ambiente a un capo e l’industria all’altro, tanto da poter dire “fissiamo la linea più o meno a metà, così un po’ sviluppiamo e un po’ salvaguardiamo”. I due ambiti (ecologico e industriale) non stanno sulla stessa linea, ma su linee diverse, ed è difficile trovare mediazioni stabili. Tutto ciò, poi, che ha a che fare con valori etici (cioè quasi tutto) si muove con una certa evidenza in “bolle” con una coerenza interna (forse, più o meno) indipendentemente dalla coerenze degli assetti valoriali di altre bolle; hai voglia a discutere fra residenti di bolle differenti (liberali e comunisti, credenti e atei, omofobi e gay…)!

Un elemento importante che Mirenzi attribuisce a Chassat è la conseguenza dell’eccessivo uso del concetto di complessità: lo scarico delle responsabilità:

Scrive Chassat che la complessità è diventato il “rifugio dell’ignoranza”, poiché smantellando la logica di Aristotele e Cartesio, e postulando che ogni cosa è interconnessa e impossibile da isolare da mille altre – e, dunque, non c’è effetto che abbia una causa precisa – si finisce per rinunciare alla possibilità stessa di comprendere il mondo. Ogni punto fermo nell’analisi diventa una semplificazione. Qualsiasi verità, un arbitrio. Stabilire una gerarchia di valori e opinioni, un’arroganza. “A forza di demonizzare ‘il paradigma della semplificazione’ come la barbarie della nostra civiltà”, scrive Chassat, “l’ideologia della complessità’ ha propagato tra i contemporanei la diffidenza verso ciò che è semplice, chiaro, netto”.

E quindi:

Per cui, se l’alluvione travolge la Romagna, guai a cercare la responsabilità degli amministratori che non hanno alzato gli argini per proteggere le nutrie. Piuttosto, si è di fronte a un problema “assai più complesso”: “La distruttività del cambiamento climatico”. Di cui tu singolo uomo sei responsabile. Anche se non puoi farci niente.

A parte la disinvoltura delle semplificazioni che propone Mirenzi, che non so quanto appartengano veramente all’autrice originale, il punto è davvero interessante: se il mondo è così complesso, tanto da schiacciarmi e rendere inutile il mio agire sociale, perché mai avrei responsabilità su ciò che accade?

Il mio punto di vista, più e più volte ribadito su queste pagine, è che la complessità sociale ha raggiunto vette certamente ingovernabili: ci sono sistemi, e sistemi di sistemi, e interconnessioni, e retroazioni, e una crescente vastità di azioni sociali (individuali e collettive) che rendono improponibile, risibile, qualunque idea di controllo causale e meccanicistico della società umana (società in senso lato, quindi anche economia, industria etc.). Qui non c’entra affatto l’ideologismo: data una determinata definizione di complessità sociale, e applicandola alla realtà contemporanea, il risultato è quello; se il risultato appare diverso, è perché il concetto applicato, pur chiamandosi ‘complessità’, è qualcos’altro.

Ma questo vale per l’obsoleta idea di una meccanica sociale. La complessità è una sfida, io credo la più grande, la madre di tutte le sfide, che deve essere oggetto di attenzione e governo – diciamo così – di secondo livello. Voglio dire che la complessità, per definizione, non si governa, ma si può osservare, monitorare, valutare, nei sistemi, nei sotto-sistemi, nelle conseguenze pratiche delle azioni umane, nella predisposizione di indicatori, nell’approntamento di piani, nella gestione sempre perfezionata degli interventi sul territorio, e così via. Intendo: la complessità sociale ci sorprenderà sempre, ma almeno non lasciamo che ci devasti.

Il problema è in realtà irrisolvibile, perché i politici non hanno la più pallida idea di cosa significhi ‘complessità’ e, soprattutto, perché buttarla in caciara premia elettoralmente assai di più che avviare una lunghissima serie di riforme e interventi, complicati e costosi, di scarsa visibilità solo fra vent’anni.